hc:近年某些托翁主要作品都有幾本英文新譯。這表示漢文也可能如此,市場夠大、人才夠多的話。

俄語翻譯家、托爾斯泰譯者草嬰去世,享年93歲

10月24日晚,翻譯家草嬰先生的夫人盛天民向澎湃新聞記者發來短信,翻譯家草嬰先生於2015年10月24日18點02分在上海華東醫院因病去世,享年93歲。這幾年,草嬰先生因病一直住院。

反法西斯老戰士,用筆戰鬥

今年5月9日,俄羅斯舉行反法西斯戰爭勝利70週年閱兵時,一群草嬰先生的讀者來到華東醫院看望先生。太太盛天民說,草嬰先生是一位反法西斯老戰士。70多年前,他是用筆來與法西斯戰鬥的老戰士,那也是草嬰先生從事俄語文學翻譯半個多世紀的起點。

1937年抗日戰爭爆發,14歲的他在那年12月隨家人避難上海。日本侵略者的暴行激起了少年草嬰朦朧的愛國心,也從那個時期開始閱讀各類進步書籍,從此與俄語、俄國文學結下了不解之緣。“當時的蘇聯是進步的象徵,我開始對俄羅斯和蘇聯文學產生了興趣,所以我想學俄語。”2007年,草嬰先生在接受東方早報記者時說。

草嬰先生的第一位俄語老師是上海的俄僑,“我是從報紙上看到她招學生的廣告,她是家庭婦女,不懂中文,也沒有課本和詞典,學得很吃力。但不管怎麼說,她是我的俄語啟蒙老師。”“當時學俄語的人很少,而且你也不能讓別人知道你會俄語。俄語和蘇聯、紅色、共產主義聯繫在一起,所以要是讓日本人知道了,就麻煩了。”就這樣,草嬰偷偷摸摸和那位俄僑家庭婦女吃力地學習了兩年。這位俄羅斯婦女肯定沒有想到,她當初教的這個15歲小男孩,幾十年後把大作家托爾斯泰的所有小說都翻譯過來了。

“遇到地下黨員姜椿芳是我人生的轉折點,他對我學習俄語影響最大。他知道我在學俄語,就主動來幫我解決學習困難。他在哈爾濱學習的俄語,所以俄國文學修養很好。”草嬰先生當時回憶說。他一直把薑椿芳視作自己翻譯道路的領路人,而當時的《時代周刊》是他的“社會大學”。

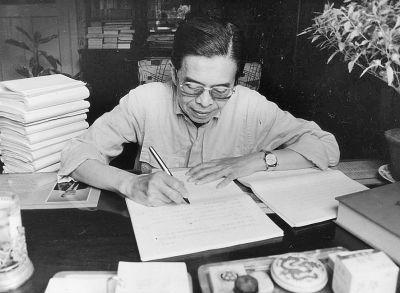

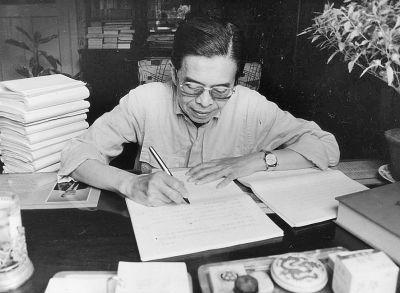

2013年4月17日,翻拍草嬰的照片。高劍平澎湃資料

1941年蘇德戰爭爆發後,地下黨和塔斯社在上海創辦《時代周刊》,18歲的草嬰就開始在那里工作。草嬰先生開始利用周末和晚上翻譯稿子,而且這個事情還得保密,只有極個別同學知道。當時,《時代周刊》一直處於日本人的監視之下。當時的《時代周刊》主要刊登蘇德戰爭的電訊、戰爭特寫、戰爭題材的文藝作品等。這份雜誌後來在東南一帶淪陷區和新四軍地區都可以讀到。

草嬰翻譯的第一篇俄羅斯小說是普拉多諾夫的短篇小說《老人》,這也是草嬰先生第一次使用這個筆名。草嬰,原名盛峻鋒。說起自己的筆名,草嬰先生說寓意很簡單,“草——是最普通的植物,遍地皆是,我想自己就是這麼一個普普通通的子民。”這個筆名從18歲一直陪伴到現在,最後很少有人知道草嬰先生的真名。他當時在接受東方早報記者採訪時回憶說,“當時刊登在《蘇聯文藝》雜誌第二期上。我翻譯俄羅斯文學是有一定的責任使命感,當時希望通過翻譯俄羅斯文學為反法西斯鬥爭出一點力。”

“不能不戰而把土地讓給敵人”,“死亡——它只是預備給敵人的。”2007年在採訪草嬰先生時,他還記得《老人》裡的這句話。從《蘇聯文藝》上,草嬰先生開始廣泛接觸蘇俄文學,也從那裡開始翻譯俄語文學作品。

1945年5月7日,德國投降後,草嬰先生正式成為塔斯社上海分社的員工,專職從事翻譯工作。8月8日,蘇聯向日本正式宣戰,次日日本兵就衝進了塔斯社上海分社在淮海公寓的辦公室,僥倖逃脫。8月15日日本投降。

1947年,24歲的草嬰與盛天民成婚。從相識相戀到喜結良緣,兩人誌同道合,共同追求進步和想像。草嬰先生的夫人盛天民從中學時就參加了中共地下黨。

草嬰和妻子盛天民的家。高劍平 澎湃資料

翻譯托爾斯泰是因為敬重托爾斯泰的人格

1949年之後,草嬰連續翻譯了肖洛霍夫的《學會仇恨》和《一個人的遭遇》,“我含著悲憤的淚翻譯這些作品,進一步增加了對法西斯的仇恨,也加強了對苦難者的同情。”草嬰曾對東方早報記者回憶說。肖洛霍夫先於托爾斯泰進入草嬰先生的翻譯視野,但對肖洛霍夫的厚愛卻給他帶來“災難”。“文革”中江青把肖洛霍夫定性為“蘇聯修正主義文藝鼻祖”,《靜靜的頓河》、《一個人的遭遇》都成了“修正主義的大毒草”,草嬰也因此受到牽連遭到迫害,並成為“文革”最早批鬥的對象。那時,他不能翻譯任何作品。被關押一年後,草嬰成了監管勞教對象。1969年夏天,他被派到農村割水稻。1975年,52歲的草嬰被責令去建築工地扛水泥包,結果差點送命。

對於這段遭遇,草嬰表示自己並不後悔,“我一輩子翻譯俄羅斯文學主要介紹的就是肖洛霍夫和托爾斯泰,肖洛霍夫是托爾斯泰精神的繼承者,敢於通過作品和言論來宣揚人道主義思想。”

而係統翻譯托爾斯泰則是在“文革”後,他曾對東方早報記者說:“翻譯托爾斯泰是因為他的作品反映著人道主義思想,到處透露著人性的光輝。”從上世紀70年代末一直到1995年,草嬰先生用近20年的時間一個人完成了400多萬字的《托爾斯泰全集》翻譯工作。

“你為何對托爾斯泰作品如此鍾情?”很多人都會這麼問草嬰。

1994年8月11日刊登的《大公報》上,草嬰先生詳盡地回答了這個問題。他說:

“文革”結束時,我已年過半百,深感一生中十分寶貴的十年被剝奪了。以後留下的時間不會太多,我一定要在這有限的時間裡做一件有意義的事。於是決定係統翻譯托爾斯泰作品。其實這也是我的宿願。還在學俄語的青年時代,我就想向中國讀者介紹一兩位俄國大作家,而托爾斯泰就是我最崇敬的一位。

“文革”前我譯過托爾斯泰的一些中短篇小說,就是1964年出版的《高加索故事》。“文革”結束後,我決定先翻譯托翁的全部小說。有人問我為什麼特別愛托爾斯泰。我想首先是因為我特別敬重托爾斯泰作為一個人的人格。托爾斯泰說:“愛和善就是真理和幸福,就是人生唯一的幸福。”我覺得托爾斯泰的一生就是追求這樣的真理和幸福,他就是愛和善的化身。

1970年代末,草嬰計劃的托爾斯泰全集翻譯工程十分浩大,他參照蘇聯版本製定十二卷計劃,包括三篇最著名的長篇小說《戰爭與和平》、《復活》、《安娜·卡列尼娜》;四卷中短篇小說,按寫作年代排列,以每卷代表作作為卷名,分別為《一個地主的早晨》、《哥薩克》、《克魯採奏鳴曲》、《哈吉·穆拉特》;再加一卷托爾斯泰自傳體小說《童年·少年·青年》。

十二捲全集,譯成中文約四百萬字。他的翻譯原則就是,譯文必須盡可能與原著接近。為此,每篇原文他都要看十遍以上,吃透後再開始翻譯。草稿完成後,他自己會把譯文從頭到底朗讀一遍,不順口的地方再修改。為確保翻譯質量,他給自己的翻譯指標是:每天只翻譯一千字。

在那段翻譯托爾斯泰全集的日子裡,草嬰先生每天五點半起床,先鍛煉身體,然後吃早飯。等妻子上班,她就坐在寫字台前工作,上午翻譯,下午整理資料。

草嬰說,自己雖然敬重托爾斯泰,但自己並不是托爾斯泰主義者。1985年,翻譯蘇俄文學已經40多年,正在翻譯《戰爭與和平》的草嬰現在終於有機會第一次踏上俄羅斯的土地,他也已經62歲。

作為中蘇友好代表團一員,草嬰提出要去參觀托爾斯泰的故居波良納莊園。

俄羅斯高爾基文學研究所研究員、著名漢學家李福清說:“一個人能把托爾斯泰小說全部翻譯過來的,可能全世界只有草嬰。”在翻譯《托爾斯泰全集》時,草嬰說:“我要努力在讀者與托爾斯泰之間架一座橋,並且把這座橋造得平坦、寬闊,讓人輕鬆走來,不覺得累。”

草嬰家中部分書櫃。高劍平澎湃資料

翻譯是歷史的安排,無怨無悔

1987年,在莫斯科舉行的世界文學翻譯大會上,草嬰就被授予俄羅斯文學的最高獎———高爾基文學獎,成為迄今為止獲得該獎項惟一的中國人。2003年草嬰80歲壽辰,俄羅斯駐滬總領事偕領事館成員為他舉辦了祝壽酒會。俄羅斯駐華大使羅高壽來函向草嬰祝壽說:“您在我國受到深度尊敬,因為通過您的才華和勤勞,中國讀者能認識托爾斯泰、肖洛霍夫的許多作品以及其他俄蘇作家的傑作。”

草嬰先生與夫人盛天民的家在岳陽路一幢幽靜的老式洋房裡。但這幾年,草嬰先生一直住在醫院,夫人盛天民幾乎每天兩頭跑。2007年東方早報記者在其住所拜訪草嬰兒先生時,85歲的他還能每天在家寫作、讀書、散步,只是翻譯工作停下了。

“60年來,翻譯一直是我的事業。”草嬰當時對東方早報記者說。這其中包括400多萬字的《托爾斯泰全集》,還有肖洛霍夫、萊蒙托夫文集。草嬰說,幾百萬字的譯文都是自己幾十年積累的結果。“幾十年來,在翻譯上我從沒有中斷過,365天每天都會翻譯一點。但我每天翻譯的很少,平均就1000字左右,我所了解的翻譯家每天的翻譯量都差不多這個量。 ”但幾十年翻譯《托爾斯泰全集》期間,草嬰先生其實一直是個自由職業者,沒有單位,就靠稿費生活。”

草嬰先生說,自己無愧于幾十年的翻譯生涯,也無愧于讀者。“有朋友問我怎麼會一輩子搞文學翻譯?我說是歷史作的安排,我無怨無悔。”

沒有留言:

張貼留言