錢永祥--很多人喊他「老錢」,但我還是習慣喊他錢老師--寫了一篇懷念彭淮棟的文章,誠摯動人。我對彭淮棟,我不敢造次,自稱同行,但是做的事有一部分類似,對於其中甘苦,較能有共鳴,在敬佩之餘,也有一種親近之感,雖然,我與他並沒有往來,勉強算來,只見過一次半。

第一次,就是文中所提,彭淮棟在1979年翻譯《魔山》之後,送了一本書在家中給父親,當時我還在國中,不知湯瑪斯曼,也不識《魔山》,只覺得此書甚厚,對彭淮棟並無印象。

過了十多年後,開始工作了,有次錢老師找了彭淮棟,在三民路圓環吃火鍋,我也去了,這是唯一一次跟彭淮棟接觸。聽到彭淮棟去世,心裡想到的就是那次吃飯。還記得那頓飯喝高粱,大約是天冷的緣故,我們把溫水倒入高粱中,透明的酒液就變成混濁的乳白色。我沒這麼試過,嘖嘖稱奇,不過後來自己喝,也沒再試過就是了。

記得彭淮棟說到自己的一個心願,就是希望住家能有院子,院子能種樹,我想這事或許能說明彭淮棟的個性。

彭淮棟的譯事始於湯瑪斯曼,終於湯瑪斯曼,並非有意的選擇,但譯者生涯嘎然而止,竟在湯瑪斯曼停格,意外的巧合就有了一種命定的氣息。彭淮棟當年在台大公館住處揮汗翻譯《魔山》,譯到結尾處,不知是何心情?小說主人翁卡斯托普唱著舒伯特的〈菩提樹〉走向煙硝,走向死亡,「你在彼處,將尋得安息」。

****

第一次,就是文中所提,彭淮棟在1979年翻譯《魔山》之後,送了一本書在家中給父親,當時我還在國中,不知湯瑪斯曼,也不識《魔山》,只覺得此書甚厚,對彭淮棟並無印象。

過了十多年後,開始工作了,有次錢老師找了彭淮棟,在三民路圓環吃火鍋,我也去了,這是唯一一次跟彭淮棟接觸。聽到彭淮棟去世,心裡想到的就是那次吃飯。還記得那頓飯喝高粱,大約是天冷的緣故,我們把溫水倒入高粱中,透明的酒液就變成混濁的乳白色。我沒這麼試過,嘖嘖稱奇,不過後來自己喝,也沒再試過就是了。

記得彭淮棟說到自己的一個心願,就是希望住家能有院子,院子能種樹,我想這事或許能說明彭淮棟的個性。

彭淮棟的譯事始於湯瑪斯曼,終於湯瑪斯曼,並非有意的選擇,但譯者生涯嘎然而止,竟在湯瑪斯曼停格,意外的巧合就有了一種命定的氣息。彭淮棟當年在台大公館住處揮汗翻譯《魔山》,譯到結尾處,不知是何心情?小說主人翁卡斯托普唱著舒伯特的〈菩提樹〉走向煙硝,走向死亡,「你在彼處,將尋得安息」。

****

悼彭淮棟

錢永祥

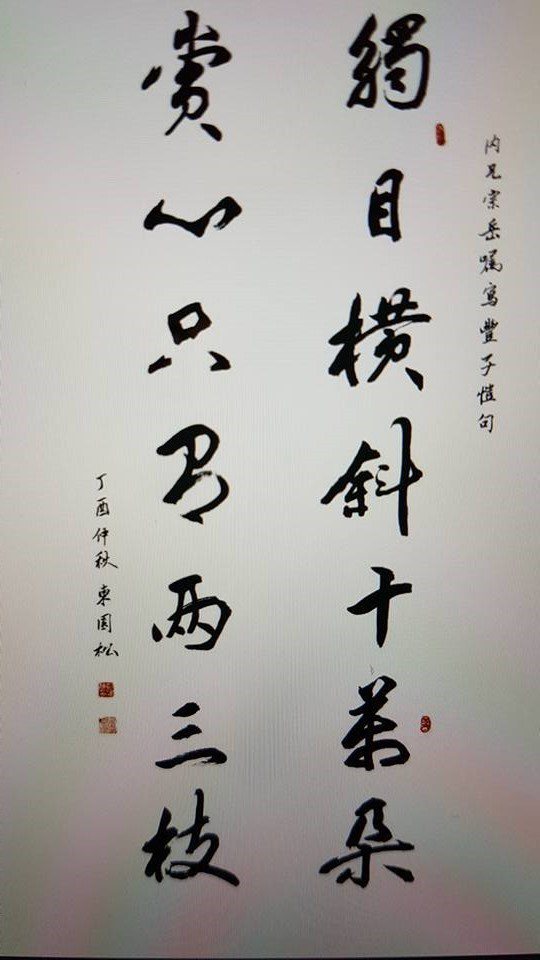

春節假期中,傳來彭淮棟兄去世的消息,由於來得突然,感到十分驚愕。早在大家都還縱情發散的年代,我們交往頻繁,在知識、生活與家庭幾方面都留下了可堪紀念的片段。但近年來我們往還稀疏多了。偶而聯繫或者晤面,只知道他依舊愛彈鋼琴,愛寫書法,譯事也始終不輟,尤其前兩年譯出《浮士德博士》,更是嘔心瀝血驚世之作,於是以為各得其所最好,聚首則總有來日可期。未料他罹病半年,竟然不治。又一次,朋友的驟然離去,給疏懶粗心的我留下了深沈的遺憾。

其實直到最近,只要讀到涉及我們共同興趣的好書,我總會動念,想鼓勵他著手翻譯。去年夏天,讀完一冊十九世紀英國自由派群體發展史的老書,讓我對十九世紀英國自由主義的轉變獲得全新的視野,就想找機會跟他提一下。年初二偶然想到托瑪斯曼的《一個非政治人的反思》,於是爬上書架翻出英譯本,心裡還嘀咕了一下阿彭不譯此書可惜,未料次日竟然收到噩耗。後來大陸朋友告知,此書至今並沒有中譯本,可是淮棟不在,我們只能期待年輕一輩的有心能人了。

淮棟一生專注於翻譯,除了報端「綜合外電報導」的報社編譯本職,自己的寫作算少,狷介的個性也

喜拋頭露面。但是他的去世消息傳開,引起的迴響卻很廣大。兩岸四地,許多識與不識的讀者,都透過各種社交媒體提到自己曾受惠於他的譯作。這個現象,見證了淮棟一生勞作的貢獻之深遠。

彭淮棟翻譯出版的第一本書,應該是托瑪斯曼的《魔山》。該譯本於1979年問世,當時他甫離開台大外文研究所的碩士班。他完成的最後一本譯著則是托瑪斯曼的《浮士德博士》,2015年出版。當年譯《魔山》,他根據的是英譯本。到了翻譯《浮士德博士》,他直接從德文本著手,並且做了大量的、相當艱難的考據與詮釋,寫成逾五萬字的導讀與譯註。他的翻譯生涯從托瑪斯曼起步,到了「屢屢為之撚鬚腐毫」,譯出曼一生最後一部歷史性的巨構而登峰絕筆。這種始

終雖只是巧合,然而托瑪斯曼在他的心目中當有深厚的意義。同時我相信,用《浮士德博士》結束他的翻譯生涯,他可能也會覺得無所憾矣。

淮棟去世之後,他的女兒義方整理出一份譯作目錄,共計三十四本書。其中有一些選書當是應出版社邀約的人情任務,但也有一些二十世紀最重要的小經典。淮棟的翻譯成就,首先當然取決於他的譯文本身臻於什麼境界。針對淮棟這樣的譯者,這方面的評價標準已不止於所謂的信雅達,而是要看他在譯文中如何經營思想、境界與文字之間的相互襯托。這個問題太複雜,需要留給專家進一步考量。不過在兩本托瑪斯曼之間,他還譯出過幾本「小經典」,我認為值得一提。

絕大多數讀者所記得的彭淮棟,首先是伯林《俄國思想家》的譯者。其實在這本書之外,他尚譯過雷蒙威廉斯的《文化與社會》,薩依德的《鄉關何處》,麥克波蘭尼的兩本知識論著作,華勒斯坦的《後自由主義》,一本卷帙浩繁的政治思想史,以及阿多諾、翁貝托‧艾柯等人的名著。但即使在這些小經典中間,《俄國思想家》仍然顯得突出。原因何在?

中國知識人一向對舊俄的文學與思想感到親切與尊敬。一個原因可能是舊俄知識人的追求與挫敗,往往能讓中國知識人產生存在層面的共鳴。伯林這本書介入舊俄思想家的生存氛圍入木三分,進而用高度清晰、普遍的思想範疇,分析他們的精彩與限制,穿透中文讀者心靈的力道自然難有倫比。彭淮棟的譯本,成功轉達了伯林這本書的這一成就。淮棟譯書一向不走到台前,即使迻譯《文化與社會》這種屬於他少年本行的書亦然。唯有《俄國思想家》(當然還有最後的《浮士德博士》)書前有他寫的十頁譯序,書中也加了不少譯註,由此可見此書對他的意義不比尋常。這篇譯序介紹俄羅斯近代知識人的奮鬥歷程與無力擺脫的困局,提綱挈領要言不煩,卻完整清晰,備見寫者的功力與敏銳。從行文中,也不難看出譯者對書中所述的思想與人物既有同情也有批評。這種移情的投入,當然會感染到兩岸無數處境接近的讀者。《俄國思想家》在兩岸都有跨越幾代的讀者,其來有自。

《俄國思想家》譯序結尾謂:「起筆歷十八月而具形狀,其間與書中人物同其大夢,於我則是歲月暗換,然現實仍是活生生的現實,日間上班,入夜則伏案,快然自足而多疏家務,多謝吾妻玉玲擔待。

如今淮棟去世,在兩岸大概都不容易再見到像他這樣有學力,有品味,又以如此敬業樂業、從容自得的心境投身譯事的有心人了。送走淮棟,感覺上像是一個時代又遠行了一步,我也只能跟著那個時代緩緩移步了。

──此文應李宗陶女士邀約而寫,將在南方報業傳媒集團289藝術風尚雜誌3-4月號發表。

沒有留言:

張貼留言